Retro-Alpencross 2015

[Reisebericht] [YouTube-Video]Die Idee

Manche Ideen kommen einem beim Zähneputzen. Andere, wenn man eine Fahrradleiche vorm Schrottplatz sieht. Ende 2014 hatte ich so einen Geistesblitz, der irgendwo zwischen Anfall und Erleuchtung pendelte: Warum nicht mal einen Alpencross mit einem alten Mountainbike fahren – also richtig alt. Keine Federgabel, keine Scheibenbremsen, keine Zwölffach-Schaltung. Stattdessen Stahlrahmen, Cantileverbremse und maximal 50 Euro Budget. Ein rollender Anachronismus auf Höhenwegen und Karrenpfaden. Ich fand: ein großartiger Plan.

Wenn man sich ansieht, was moderne Bikes heute alles mitbringen – und wovon ich freiwillig Abstand nehmen wollte –, wird das ganze Ausmaß des Wahnsinns deutlich:

- Keine Federelemente, die den Trail in Watte packen.

- Keine Geometrie, die sich an Downhill-Parcours orientiert statt an Tour-de-France-Relikten.

- Keine hydraulischen Bremsen, sondern klassische Seilzugtechnik auf Alufelge.

- Keine Leichtbauwunder aus Carbon, sondern massiver Stahl, handgelötet in Frankreich.

- Keine 30-Gang-Schaltung mit Eagle-Kassette, sondern zwei Kettenblätter und sieben Ritzel aus dem letzten Jahrtausend.

- Und 26-Zoll-Felgen – damals State of the Art, heute ein Kuriosum für Ersatzteilsucher.

Die Idee: meine Transalp-Route von 2010 erneut fahren, aber eben mit dem technisch maximal entschleunigten Setup. Und siehe da: Im Januar fand ich einen Peugeot von 1991, Typ „Alpin classic“, auf dem Weg zum Metallcontainer. Ich adoptierte das rostige Stück, zerlegte es bis zur letzten Schraube und baute es komplett neu auf – neue Züge, neue Lager, neue Bremsbeläge, neue Reifen. 300 Euro später stand es da: ein Retro-MTB, das sich seiner neuen Aufgabe vermutlich noch nicht ganz bewusst war.

Der Plan war einfach: Möglichst viele Trails, möglichst wenig Asphalt, möglichst kein fester Zeitplan. Ich plante mit 7–8 Tagen, rechnete mit Biwak-Optionen, und nahm wie immer nur das Nötigste mit. Der Rucksack würde diesmal eine besondere Rolle spielen – ungefedert ist ungefiltert, und Werkzeug und Ersatzteile mussten zum Altmetall-Bike passen. GPS, Navigation oder Smartwatch? Fehlanzeige. Dafür Karte, Höhenprofil und Bauchgefühl.

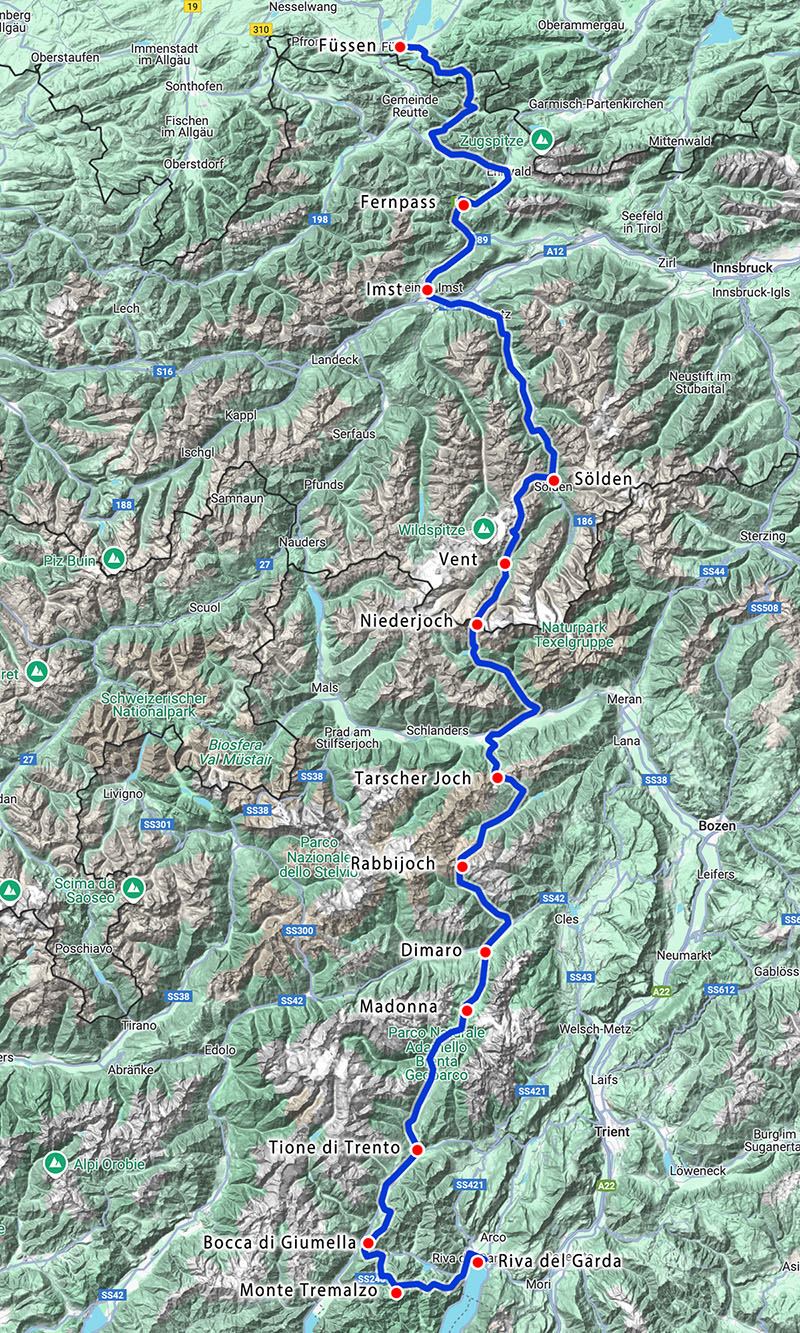

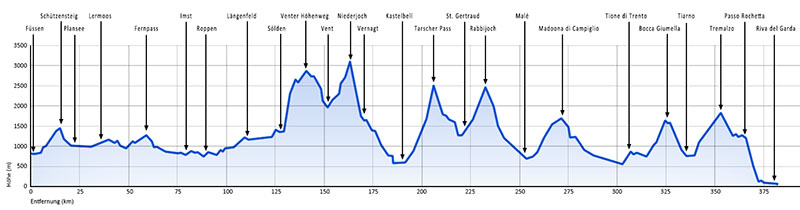

Die Route

Da ich 2010 schon einmal von Füssen nach Riva gefahren war, sparte ich mir lange Planungsabende. Ich wollte die Klassiker: Ötztaler Gletscherstraße, Niederjoch, Tarscher Joch, Rabbijoch, Tremalzo. Startpunkt war erneut der Bahnhof in Füssen. Von dort ging’s zunächst durch das touristische Neuschwanstein-Dreieck – schnell durchatmen und dann direkt hinein ins Abenteuer.

Die Alpenüberquerung beginnt in Füssen. Vom Bahnhof führt die Strecke nach Hohenschwangau und dann direkt hoch zum Schloss Neuschwanstein. Die Straße zieht sich weiter hoch bis in die Bleckenau, bevor es über den Schützensteig hinunter zum Plansee geht. Vorbei am Heiterwanger See fahre ich nach Bichlbach, Lähn, Lermoos und Ehrwald, dann ein Stück auf der Via Claudia Augusta hoch zum Fernpass. Eine rasante Abfahrt endet unten in Fernstein.

Von Fernstein folgt man dem Gurgltal über Nassereith bis auf die Höhe von Imst. Es geht jedoch nicht durch Imst hindurch, sondern oberhalb durch Karres nach Roppen, wo ich den Inn überquere und durch Sautens nach Ötz ins Ötztal abzweige. Hier führt der Weg größtenteils abseits der stark befahrenen Bundesstraße nach Tumpen, Längenfeld und schließlich bis Sölden.

Die Giggijoch-Seilbahn transportiert mich direkt 900 Höhenmeter schweißfrei nach oben bis Hochsölden (2280 m). Von hier geht es auf einem Schotterweg weiter bis zur Rotkogelhütte auf 2650 m. Es folgt eine kurze Abfahrt bis zur Ötztaler Gletscherstraße, der man dann weiter bergauf folgt bis zum Rettenbachferner und dann durch den Rosi-Mittermaier-Tunnel zum Tiefenbachferner. Von hier aus führt der sehr anspruchsvolle und nur teilweise fahrbare Venter Höhenweg nach Vent.

Ein langer Karrenweg bringt mich bis zur Martin-Busch-Hütte auf 2500 m. Ab hier muss größtenteils geschoben und getragen werden, bis ich die Similaunhütte (Niederjoch) auf über 3000 m erreiche. Ein schwieriger Pfad mündet bald in einen sehr anspruchsvollen Trail, der zum Vernagter Stausee hinabführt. Der Alpenhauptkamm ist überwunden! Es geht teilweise abseits der Straße durch das Schnalstal hinunter nach Staben. Dann folge ich ein kurzes Stück der Via Claudia entlang der Etsch bis Kastelbell, bevor es auf Nebenstraßen durch Apfelplantagen nach Tarsch geht. Es folgt ein letzter langer Anstieg bis zur Tarscher Alm auf etwa 1900 m.

Zum Tarscher Joch auf 2520 muss das Bike geschoben und getragen werden. Dann führt ein sehr schwieriger und teilweise kaum fahrbarer Trail bergab vorbei an der Kuppelwieser Alm bis zur Steinrast Alm. Hier zweigt ein Waldweg ab, der mich über St. Moritz auf den Ultener Höfeweg bringt, dem ich bis St. Nikolaus folge. Das restliche Stück bis St. Gertraud muss man leider auf einer befahrenen Straße zurücklegen. Die nächste Hürde ist das Rabbijoch (2450 m). Um es zu bezwingen radelt man das Kirchbergtal hoch bis zur Kirchberg Alm, danach muss größtenteils geschoben werden. Der lange Trail führt von der Haselgruber Hütte bergab nach Piazzola im Rabbi-Tal.

Nach einer rasanten Abfahrt auf der Landstraße nach Malé geht es weiter nach Dimaro, wo der Dolomiti di Brenta Bike Trail ins Brenta-Gebiet abzweigt. Nun folgt ein lang gezogener Waldweg mit konstanter und teilweise saftiger Steigung bis nach Campo di Carlo Magno auf 1650 m.

Nach Madonna di Campiglio kann man auf einem Singletrail durch den Wald abfahren und erreicht S. Antonio di Mavignola. Der nun anstehende gut ausgebaute Radweg bringt mich zügig durch das Val di Sole vorbei an Pinzolo und Spiazzo bis Tione di Trento. Es folgt eine kurze Steigung bei Bolbeno, dann eine interessante Trailabfahrt und ein wunderschöner Wanderweg durch das Flusstal, bevor ich Bondo erreiche. Dann wird die Fahrt auf dem Radweg über Roncone nach Lardaro fortgesetzt, wo es wieder lang und steil auf einer kaum befahrenen Straße bergauf geht. Ein Stück oberhalb von Deserta geht die Straße in einen Wanderweg über, der anfangs sehr steil und unwegsam ist. Auf 1600 m jedoch zieht sich der Pfad größtenteils entlang der Isohypse bis zum Bocca Giumella. Eine bremsbelagtötende Asphaltabfahrt endet schließlich in Tiarno.

Es folgt eine lange und zähe Steigung auf einer Straße hoch bis zum Rifugio Garda am Tremalzo auf 1700 m, die man am besten in den frühen Morgenstunden hinter sich bringt, um möglichst wenig von Autos belästigt zu werden. Es folgt eine der wohl malerischsten und abwechslungsreichsten Mounainbike-Strecken mit ein paar wenigen knackigen Gegenanstiegen, die über den Passo Nota zum Passo Rochetta und dann durch Pregasina und über die Via Ponale hinunter nach Riva del Garda am Gardasee führt.

Gesamtstrecke: 385 km

Gesamtanstieg: 13.600 Hm

Geplant waren sieben Etappen. Ich habe jedoch nur sechs Tagesetappen gebraucht, auf welchen ich durchschnittlich etwa 2270 Hm und 65 km pro Etappe zurückgelegt habe.

Die Route wird anspruchsvoll wie eh und je – teilweise grenzwertig fahrbar, oft fordernd. Der Venter Höhenweg, die Similaun-Abfahrt und das Tarscher Joch fordern selbst Fully-Fahrer heraus. Für Hardtail-Fahrer mit 90er-Setup ist es eine andere Liga – eine Mischung aus historischer Reenactment-Tour und Alpencross-Challenge-Mode. Der Venter Höhenweg und auch ein paar Passagen am Similaun sind außerdem ausgesetzt. Hier ist Schwindelfreiheit erforderlich! Ich empfehle nicht, diese Route nachzufahren. Ein durchschnittlicher Mountainbiker wird auf den genannten Abschnitten keinen Spaß haben und größtenteils bergab schieben müssen.

Die Rückreise

Um möglichst flexibel zu bleiben und vor allem um mich nicht unter Zeitdruck zu setzen, habe ich dieses Jahr keine Rückreise gebucht. Der Plan war, in Riva bzw. in Rovereto spontan nach einer Rückreisemöglichkeit zu suchen. Im schlimmsten Fall muss ich mich mit der Regionalbahn von Rovereto über den Brenner und Innsbruck bis München durchschlagen.